だからこそ何を信じて振るのか?

答えのないゴルフにあなた自身の答えを

KIGOLFは、バイオメカニクスやクラブ物理学、視覚理論など科学的な裏付けに加え、30年以上にわたるプレーヤーおよび指導者としての実体験、さらには哲学的探究までを融合させたゴルフ理論体系です。

「自分は何を信じてゴルフをするのか?」この問いに真正面から向き合い、自分自身の「答え」を見つける場として、KIGOLFオンラインは誕生しました。

一打を振っているのか?

無数の理論が交差し、トレンドが次々と移り変わる中で、

私たちは、何を基準にすればいいのか分からなくなる。

情報が増えるほど、「感覚は曖昧」になり、「自分のスイング」がぼやけていく。

自分は何を信じて、この一打を振っているのか?

プロゴルファーを目指して懸命に努力を重ねたものの、「これだ」と確信を持てる答えにはなかなかたどり着けず、迷いと試行錯誤の連続の日々が続きました。

プロになるまで、誰かに教えを乞う機会もなく、すべてを独学で習得してきました。

プロになり、ツアーに出場するようになると、周囲の選手たちは皆、美しく洗練されたスイングをしており、それはまるで教科書のように完成されたものでした。

そのような環境に身を置く中で、自分自身のスイングを「見直す必要性」を強く感じ、さまざまな理論やスタイルに触れていきました。

「レッドベター理論」や「ライトサイドスイング」(いわゆるスタック・アンド・ティルト系)、そして「スクエアグリップ」の重要性など、多様なアプローチを模索しました。

なかでも、陳清波プロをモデルにスイングを再構築した経験は特に印象深いものです。

後に、ツアー仲間である台湾のプロ選手が陳プロの弟子であることを知り、貴重なお話を伺う機会にも恵まれました。

しかし、上手くいくことは有りませんでした・・

どうしてもお手本のようなスクエアーグリップで握ると球が捕まらなかったのです。

同時に、スイングにはクラブの「物理的な理解」が欠かせないことにも気づきました。

そこで、当時日本ではまだほとんど知られていなかった「D-plane理論」に取り組むようになり、当時はまだ一般的に知られていなかった「パッシブトルク」や「ガンマトルク」といった、物理学的アプローチにも関心を持つようになりました。

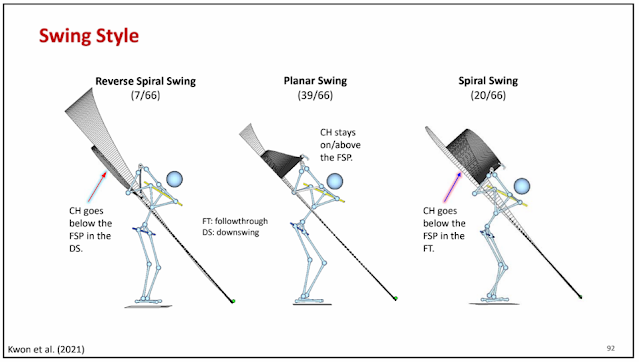

飛距離向上を目指して「Dr. Kwon」による「床反力セミナ」ーにも参加しました。

さらに、過去の名手たちに共通する動作や原理を探る中で、私は「ベン・ホーガン」に強く惹かれるようになり、彼の軌跡を追う中で必ず登場する理論書『ゴルフィングマシーン(TGM)』の存在に行き着きました。

その後、TGMのパイオニアであるベン・ドイル氏の弟子からTGMを応用したヒッタースイングを学び、私はその研究に没頭するようになりました。

研究を重ねるうちに、「ゴルフ以外のスポーツ」にも目を向けるようになりました。

たとえば、「日本と海外野球」における「スイングの違いに疑問」を抱き、実際に日本と海外のソフトボール対抗試合を観戦し、両チームの練習方法や動きの違いを観察したこともあります。

時代は前後しますが、日米野球やバリー・ボンズの動きを研究する専門家の知見に触れることができ、

のちにTGMヒッター理論をベースとした「KIGOLFアンダースイング理論」を構築するきっかけとなりました。※

また、武術の中で語られる「丹田」や「正中線の概念」は、「ローテーション」や「体重移動」といったゴルフスイングにおける重要なヒントとなります。

パッティングにおいても成功率を高めるべく、「エイムポイント」理論を学び、ツアーで実際に活用しました。

その当時はまだ、2025年ツアー使用率60%の「エイムポイントエクスプレス」は無く、「ミッドポイント」と言われる「チャートシステム」を使用してラインを読む技術でした。

後に、エイムポイント初期の「ミッドポイント」を学んだおかげで、

独自のグリーリーディング理論と考察につながります。※

さらに、アメリカのトップ50に選ばれるパターコーチに師事し、ストロークが視覚情報(ビジョン)に基づいてバイオメカニクス的に分類される複数のプロファイルに分かれていること、それぞれのプレーヤーに適した方法があることを学びます。

そのパターコーチからは、「支点と振り子運動」の運動法則に基づく知見を得ることで、スイングコーチでは気づけなかった視点を得ることができました。

これが後に、ゴルフスイングの「メカニズム」を「二つの分類」に分けて捉える発想にもつながり、

「KIGOLFカバースイング」へと発展する基盤となりました。※

その後、バイオメカニクスの第一人者である「マイク・アダムス氏」から「Biodynamics」を学ぶ機会にも恵まれます。

コーチになり、ありがたいことに、生で多くの「現役ツアープロ」のパッティングストロークを観察し、「実際に本人たちと話をする機会」にも恵まれてきました。

同時に、ツアーでなかなか「結果を残せない選手」たちとも意見を交わしてきました。

彼らの中には、ストローク技術に大きな差がないように見える選手も多く存在します。

しかし、それでも「成績に明確な違い」が出てしまうのはなぜなのか?――この「問い」に私はぶつかりました。

観察を続けるうちに、ツアーで活躍する選手たちは、「狙った場所に自然にストローク」している一方で、結果が出せない選手は「常に苦戦している」という傾向に気づきました。

そして、そこには単なる技術だけではない「才能の差」があると感じたのです。

ただし、その「才能」とは、生まれつきの「ギフテッド的な資質」ではなく、視覚情報を歪みなく脳内で正確に映像化できるかどうか?

つまり、見た情報を「素直にインプット」し、「正確にアウトプット」できるかどうか、という点に関わっているように思えました。

その気づきから、「視覚能力の重要性」に注目し始めた私は、「射撃やアーチェリー」といった「狙い」を競技とするオリンピック選手たちのトレーニング法やアプローチを調査しました。

調べを進める中で、実はパッティングの方が、射撃やアーチェリーよりも高度な情報処理を必要とすることがわかりました。

この研究に付随し、「パターの形状」が「ストロークに与える影響」についても理解を深め、

その知識を実践に生かすため、イーデルフィッターの資格も取得しました。※

私は、「Dr. Kwonの床反力理論」、「エイムポイントのグリーンリーディング」、「Biodynamicsのバイオメカイクス」といった各種理論の資格を取得しながら、数え切れないほどの理論を試し、時に遠回りもしながら探求を続けてきました。

年月は異なるかもしれませんが、私もまた常に疑問を抱き、自分自身に問いかけながら、あなたと同じように長い間迷走を続けてきました。

後に「理論展開」していく事、「KIGOLF理論」を作り上げていくきっかけになった「点」(きっかけが)あったことにお気づきだと思います。※緑アンダーライン

その当時は、「習ったこと」として「模倣するだけ」に留まっていますが、「思考の熟成」を経て、「点と点が線」として繋がっているのが見ていただけたかと思います。

これが私が提唱する「知識の雲」の秘密で、あなたにも構築してもらいたい概念です。

最終的に、「マイク・アダムス氏」から直接「Biodynamics」を学んだことで、

私の実体験から、一つの「答え」にたどり着くのです。

「TGMヒッター」の動きは、「理論的にも大きな破綻はなく」、私自身もそれが「理想に近い」と確信し、約10年の歳月をかけてこのスイングタイプを作り上げてきました。

しかし、この「TGMヒッター」の動きは、結果的に「私の身体を故障」へと導いてしまったのです。

ラウンドを終えた後には、「前腕がパンパンに張り」、「握力も低下」しました。翌日には「筋肉痛が襲い」、「関節の節々」にまで「痛み」が広がり、連続してラウンドを行うことが非常に困難でした。

30代の頃は、まだ気力でなんとか乗り切っていましたが、40代に入ると状況はさらに悪化しました。

「関節の痛み」はひどくなり、15ホール目あたりからは、「足がつりそう」になり、「歩くのもやっと」という有様です。

すでに私はコーチとして活動しており、プレーヤーとしては引退して「体力が落ちていることも自覚」していましたが、それにしても症状があまりにもひどかったのです。

生徒様から「ラウンドレッスン」へのお誘いをいただいても、「あの痛み」を思い出すと、「やりたい」という気持ちよりも「やりたくない」という感情が先に立ってしまい、「曖昧な返事」ばかりをして、結局ラウンドレッスンを行うのは年に「数回程度」に留まっていました。

もちろん、「90を叩くインストラクターもいる」といった話も耳にしますが、

決して「ヘタクソでアマチュアの皆さんにお見せできない」わけではありません。

一応ツアープロの経験もあるため、クラブを握っていなくても、「人前で披露できる程度の技量」は維持しています。

ただ、それでも「からだのあちこちがが痛くなる」という事実が、単純に嫌だったのです。

そこで私は、「マイク・アダムス氏」から習った、バイオメカニクス「Biodynamics」を通じて自分の身体構造を調べてみました。

すると、TGMヒッターが私の身体構造には、「向いていない」ということがわかり、非常に落ち込み絶望しました・・・

その発見を経て、自身が提唱する「KIGOLFカバースイング」を取り入れたところ、驚くような変化が起きました。

これまで1ラウンドも持たなかった体が、ラウンドを終えても「元気」なままでいられるようになったのです。

足がつることもなくなり、翌日に体が痛くなることもなくなりました。

今では、プロを目指す若い選手たちと合宿を行うまでになり、

しかも、飛距離も伸び、ボールコントロールの精度も以前とくらべ安定しています。

この経験は、まさに「目から鱗」でした。

この体験を読んでいただいた皆さんにも、ぜひご自身で体感していただきたいと願っています。

だからこそ重要なのは、「自分に合った正解」を見つけることなのです。

この気づきを基に、私は「KIGOLF」を立ち上げました。

私は、自らの上達のために人生の多くの時間を費やしてきました。

その「蓄積された情報」は、今では「ゴルフの上達を目指す」すべての人にとって「役立つ知識」であると信じています。

KIGOLFの目的は、中途半端な知識では到達できない、ゴルフの「本質的な考え方」、「用語や法則」を多くの方と共有することにあります。

これまで私が長年かけて学び、「積み重ねてきた知識と経験」は、「点と点がつながり線となる瞬間」を経て、体系として形作られました。

その感覚を、私からゴルフを学ぶすべての人に体験して欲しいという思いがあります。

「スターターブック」では、ゴルフをプレーするうえでぜひ知っておいていただきたい「基本的かつ重要な知識」を、「ランダム」にまとめています。

これは、「初心者の方」はもちろん、改めて「基礎を見直したい中級者や上級者の方」にとっても、有益な内容となるよう構成されています。

「スターターブック」は今後も随時内容を充実させ、より深く、より実践的な知識を提供していく予定です。

ゴルフに真剣に取り組むすべての方の「学びの入り口」として、そして「成長の土台」として、活用していただければ幸いです。

市場に出回る多くのスイング理論は、ジャンク的なものを除けば一定の整合性を持っています。しかし、それが「あなたにとって最適な答え」であるとは限りません。

その理由は、多くの理論にバイオメカニクスの視点が欠けているからです。

人にはそれぞれ異なる身体的特徴があり、その特徴に合わせたスイングを選ぶ必要があります。

この重要な視点は、私がマイク・アダムス氏から学んだことです。

実際に私は、バイオメカニクスに基づき身体特性を考慮した二つのスイング理論を構築しました。

パッティングにおいて、感覚に頼るだけでは、安定したストロークを継続することは難しく、自分に合った動きを「生体力学的な視点」から見つけることが、再現性のあるパッティングにつながり、自分にとっての“正解”となる可能性があります。

人によって視覚や体の構造が異なるため、「真っすぐに見えない」と感じるのも自然なことです。そのため、自分に合った「見え方」を理解し、無理のない構えを基準にして、パターのスペックを調整するという考え方を紹介。

また、「合成振り子モデル」を用いたストロークでは、テンポと振り幅のバランスが重要となり、方向性と距離感が安定し、3パットの原因となる距離感のミスを防ぐことができます。傾斜に「数字」を付けてラインを読む方法や、戦略的なパッティングも紹介しています。

アプローチ技術についても、私は身体的特徴に応じて使い分ける方法を提案しています。この提案の背景には、私自身のツアー経験に加え、世界各国を実際に訪れ、多様なプレーヤーたちのプレーを現地で直接観察してきた豊富な経験があります。

国や地域によって、芝の質、コース設計、気候や地形といった環境条件は大きく異なります。私は、そうした違いを体感しながら蓄積してきた知見から、アプローチ一つをとっても「万人に共通する技術」は存在しないのでは?思うようになりました。

まさに、個々の身体的特性に加え、プレーする環境に適応した技術を選択することが、実戦では不可欠なのです。こうした実感と経験に基づいたアプローチ理論が、KIGOLFには反映されています。

私がシンガポール在住時には4人の「メンタルコーチ」から理論を学びました。

当時は半信半疑で実践できなかったものの、後に気功の師との出会いを通じて哲学的な視点を得たことで、理解できなかった「メンタルの世界も一つの線」としてつながりました。

「瞑想・アンカリング・ビジュアライゼーション」を絡めて実践に落とし込めるところまでご案内します。

そして、超人的な力を出す人たちが出す「脳波」と「ガイアノート」との共振関係も説明しています。

野球の「マネーボール」に代表されるような統計学に基づく「SG指標」や「コース戦略「、最新の「Decade」の方法も紹介しています。

私自身がツアーで実践していた「コース全体の距離の60%から逆算する」戦略的思考など、「プロと同じ土俵で戦う」ためのクラシカルなアプローチについても、KIGOLFオンラインで紹介しています。

そして、ポーカー(カードゲーム)では、勝率が50%に収束するはずなのに、なぜ「プロ」が存在するか?どのようにして、「50%以上の勝率」を上げているのか?

「プロポーカープレーヤの考え」を「ゴルフに応用する方法」を、私の実体験と共にお伝えします。

KIGOLFに参加することで得られる最大の価値――それは、「知識を線でつなぐ力」を身につけ、自分にとって

「本当に意味のあるスイング」とゴルフスタイルを確立することです。

私はこれを「ハーモニックゴルファー」と定義しました。

ゴルフの世界には、膨大な量の理論や用語、手法が存在します。

しかし、それらをただ広く浅く取り入れるだけでは、情報に振り回され、迷いが深まる一方です。

KIGOLFでは、それぞれの「理論の背景や意図」を理解した上で、「点」として存在していた知識を「線」として自分の中に結びつけ、体系的に活用する力を育てます。知識をただ得るのではなく、「意味づけして使いこなす力」――それこそが、KIGOLFが提供する本質的な学びです。

KIGOLFが提唱する「バイオメカニクスに基づくスイング理論」により、「自分自身の身体的特徴」を深く理解し、それに適したスタイルを選び取ることが可能になります。

「誰かの正解」ではなく、「自分にとっての正解」を見つけ出す。

そのプロセスを通じて、無理なく、効率的な動きが身につきます。「迷いが消え」、自分に「最適なスイングが明確」になります。

「ハーモニックゴルファー」は、感情に流されず、ゴルフを「統計的・分析的に捉える力」を養います。

選択を迫られる場面でも、「客観的かつ合理的な判断」を下すことが可能になります。

「なぜこの番手を選ぶのか」「どのラインを狙うべきか」といった問いに、「感覚ではなく論理とデータ」で答えられるようになるのです。これにより、「練習の質と方向性」も劇的に変化します。

ゴルフは、まさに「人生の縮図」とも言える競技です。

同じコースでも、「毎回異なる状況に直面する」だからこそ、「メンタルの安定」は不可欠です。

日常の中でも「自己観察を習慣化」し、心のトレーニングを積むことで、コース上でも「冷静かつ柔軟に対応できる力」が養われます。プレーの質が安定し、「自信と集中力」を保ったままラウンドを楽しめるようになります。

努力の方向性を見誤らないことも極めて重要です。

KIGOLFでは、「マンチェスター理論」における「時間の法則」を活用し、必要な分野に的確に時間を投資する方法を提案しています。

「タイムパフォーマンス」を最大限に意識し、無駄を省きながら、「最短距離」で成果へとつなげていく。

その結果、ショットの安定感が増し、スコアにも着実な変化が現れます。

最終的には、自分自身の「ゴルフ人生を、意味のある豊かなストーリー」として描いていくことが、KIGOLFの目指す姿です。

迷いが消える。練習が変わる。結果が変わる。

そして、人生が豊かになる――

それが、KIGOLFに参加することで得られる未来です。

タイへ向かう飛行機の中でのことです。これまで私が経験し、学び続けてきたゴルフの知識や技術を、「私のフィルター」を通じて、どのようにアウトプットしていくべきかを、ふと考えていました。

これまでは、そのアウトプットの対象として、「プロゴルファー」や「競技ゴルファー」を想定していました。

そして正直なところ、「自分だけが知っていればいい」「秘密にしておくことにこそ価値がある」と考えていた時期もありました。

しかし、そのとき、ふと頭をよぎったのは、

という問いでした。

レッスンを通じて伝えられる「人数や時間」には、「明確な限界」があります。

そう考えたとき、私の中で「大きな価値観の転換」が起こりました。

アウトプットの手段を「オンライン」という形にすることで、「時間的・地理的な制約」を超え、より「多くの人に自分の知見」を届けることができる。

これは、自分自身のイズムを次世代に継承していく、新たな方法でもあると気づいたのです。

たとえるなら、国家間が技術を「秘匿」しながら競い合って開発を進めるのと、科学者たちが「国境を越えて協力」し、「知識や技術をオープンに共有」しながら進めていく開発とでは、どちらが早く、効果的に成果を上げられるか――答えは明らかです。

ゴルフという技術と知識の世界も、同様です。

閉ざされた知識ではなく、「オープンな共有と対話」の中にこそ、「真の進化」がある。

今の私は、そう感じています。

YouTubeやSNS、書籍など、さまざまな媒体から「無数の理論」や「テクニック」が発信され、誰もが「簡単に最新情報」にアクセスできる時代になりました。

しかしその一方で、「情報過多」による混乱も深まっています。

「何が正しいのか分からない」「自分には何が合っているのか判断できない」と、多くのゴルファーが迷いを抱えているのが現実です。

今、本当に求められているのは、「単なる知識の量」ではなく、「自分に合った情報にアクセスする力」です。

「AI」や「データ分析」、「オンラインサロン」といったツールを活用することで、「必要な知識」を見極め、「効率よく学ぶ」ことが可能な環境が、すでに整いつつあります。

KIGOLFは、まさにそのような時代における「あなた自身と出会う場」として誕生しました。

情報をただ受け取るのではなく、それらを「どうつなぎ」「どう活かすか」にフォーカスし、知識を自らの血肉とし、行動に変えていく力を育てる場です。

この時代、「私の心の変化」と、「時代の要請」が交差する今――「伝える」という行為の意味と価値をあらためて受け止めながら、私はKIGOLFを世に送り出します。

KIGOLFオンラインは、多くのゴルファーが「ゴルフを俯瞰して捉える力」と「実践的な成長」を得られるよう設計されたオンラインプラットフォームです。

ゴルフの世界には、無数の理論や技術、考え方が存在しています。

しかし、それらは多くの場合、断片的な「点」のまま存在しており、学ぶ側にとって混乱の原因となっています。

KIGOLFオンラインでは、それらの「点」を「線」としてつなぎ、自分に合った「答え」にたどり着けるように意識しています。

私自身、長年の経験の中で、その時には「理解できなかった知識や現実」が、時間を経てつながり、

自分の中に一つの「ゴルフDNA」として蓄積されていく感覚を何度も味わってきました。

その体験を、ぜひ皆さんにも感じていただきたいのです。

KIGOLFでは、このような姿勢を持って学び続けるプレーヤーを、

「ハーモニックゴルファー」と定義し、共にその姿を目指していきます。

KIGOLFオンラインは、ただ一方的に知識を受け取る場にしたくありません。

記事を読んで終わりではなく、その内容に対して「感想や考え」を、私に「共有」してください。

対話を通じて理解を深め合うことも大切だと思います。

皆さんから寄せられた「コメントや気づき」をもとに、今後の「コンテンツも進化」していきますので、

「アウトプット」する意識で読んでいただければと思います。

まず最初にご覧いただくのが、「スターターブック」です。これはKIGOLFを学んでいくうえで、

「知っておいたほうが良い知識」を纏め、「学びの土台」をつくる導入コンテンツです。

各カテゴリーの予習・準備としても活用できます。

巷に出回る多くのスイング理論は、ジャンク的なものを除けば「一定の整合性」を持っています。

しかし、それが「あなたにとって最適な答え」であるとは限りません。

その理由は、多くの理論に「バイオメカニクス」の視点が欠けているからです。

人にはそれぞれ「異なる身体的特徴」があり、その「特徴に合わせたスイング」を選ぶ必要があります。

この重要な視点は、私がマイク・アダムス氏から学んだことです。

実際に私は、「バイオメカニクスに基づき」身体特性を考慮した「二つのスイング理論」を構築しました。

これらの重要テーマを、順序立てて無理なく学べるよう構成しています。

情報の詰め込みによる混乱を避けるため、コンテンツは段階的にリリースされます。

焦らず、自分のペースで理解を深めてください。

KIGOLFオンラインには、「ゴルフ上達に必要」な幅広い分野のコンテンツが豊富に揃っています。しかし、いきなりすべてを理解しようとする必要はありません。

「人体構造の特性」に基づき、自分自身に合った「動き」「考え方」を見つけていくことで、

散らばった知識の「点」が「線」となってつながっていきます。

KIGOLFは、その「つながり」を生み出す「構造」を提供することで、

あなた自身のゴルフを深め、「育てていく場」となることを目指しています。

努力の成果を最大限に引き出すためには、「時間」という視点が不可欠です。

「ランチェスターの時間の法則」によれば、成功は以下の式で表されます。

成功 = 才能 + 時間² + 経験

この式で注目すべきは、「時間」だけが二乗されている点です。

つまり、時間をかければかけるほど、その効果は加速度的に高まり、成功に近づいていくという意味です。

しかし、私たちに与えられた時間は誰もが平等に24時間で増やすことはできません。だからこそ、「時間の質」や「時間の密度」をどう高めるかが重要になります。

KIGOLFでは、「メンタルトレーニング」を活用し、「集中力」や「自己制御力」など「内面のスキル」を育てることで、限られた時間をより濃密に、より効果的に使う方法を学ぶことができます。

KIGOLFオンラインでは、「スイング」「ショートゲーム」「パッティング」「メンタル」「コース戦略」といった、ゴルフに必要な幅広い情報を解説しています。以下に、その一部をご紹介いたします。

なお、「コアコンテンツ」につきましては、その時々の状況に応じて「記事の加筆・修正」や「新規記事」の投稿が行われており、常に「リアルタイム」で更新されています。

スイング設計は「右手の構え」から始まる。KIGOLF理論では、スイング構造を考えるうえで、最初に「右手の構え方」に注目することを推奨しています。なぜなら、右手の構えがスイング全体の設計を左右するからです。「支点の位置」、「クラブの戻り方」、「フェースターンの有無」これらはすべて、右手の構造によって決めます。

正解を探すのではなく構造を設計する。ゴルフに「唯一の正解スイング」はありません。多くの人が上手なスイングを「真似」しても「うまくいかない」のは、それが「自分の身体構造」や「動きと合っていない」からです。

大切なのは、正解を探すことではなく、自分の身体で再現できる構造を設計することです。

パッティングやスイングの設計において、「Grip Analyzer」を用いた「右手構造の判定」は、「支点設計」や「リリース設計」の出発点となる、非常に重要なステップです。「Grip Analyzer」がなくても、自宅にあるもので、確認する方法をお伝えしています。

KIGOLF理論において、下半身の本質的な役割は、単なる「出力装置」ではありません。誤解を避けるために補足すると、「下半身が出力に関与しない」という意味ではなく、あくまでもスイング全体を成立させるための「制御装置」として捉えるべきだということです。・フェース管理・ローポイント制御・リリースタイミングの誘導。床反力を単なる「パワー源」として扱うのではなく、クラブ操作におけるタイミング生成装置として位置づける――これが、KIGOLF理論における下半身設計の出発点です。

スイングにおける「回転軸」の定義と、その軸に基づく運動連鎖がどのように構造的に成立するのかを詳しく解説します。回転軸の位置は、「支点構造」や「リリースタイミング」と「密接に関係」しており、プレーヤーがどこにエネルギーの中心を置いて回転しているのかを見極めることがスイング設計の根幹となります。

Dr. Kwon 理論には、スイングプレーンに関する概念として「FSP(Functional Swing Plane)」があります。この「FSPの概念」を通して眺めることで、KIGOLF理論における「支点や軌道設計のパターン」とも「整合的な見立て」が可能になります。

KIGOLF理論では、「身体構造をスクリーニング」したうえで、「2つのスイングパターン」を用意しています。ただし、人間の身体は単純ではなく、すべての人が明確に2つの型に分類できるとは限りません。そのような場合に生じる「構造的な矛盾」や「曖昧」さについても、KIGOLFでは解説し、「個別に対応できる設計指針」を提供しています。

パッティングでは、「ボールは左目の真下に置くべき」とよく言われます。これは、タイガー・ウッズ選手のスタイルが広まったことで、「常識」として定着した面もあります。しかし、「ちゃんと構えたつもりなのに、なぜかズレて見える」と感じたことはありませんか?その違和感の背景には、個人ごとの“見え方のクセ”が影響している場合があります。

プロや上級者にも実際にお伝えしている「目線の整え方」を、段階を追ってご紹介していきます。目線は、ラインの「見え方」や「構えの安定性」、さらには「ストロークの再現性」にも「深く関わってくる要素」で、どのように「調整」すべきか?理論と実践の両面から丁寧に解説しています。この概念がわからないと、パターの悩みは今後も続くでしょう。

正しいアドレスをとった状態で、「腕をリラックス」させて自然に下ろしてみてください。そのままの姿勢でクラブを握ることで、無理のないグリップ位置が確認できます。この「自然な手元の位置」こそが、自分にとって最も適切なクラブの「長さやライ角」を決めるための重要な手がかりとなります。しかし、このままでは、「ある要素」が欠けています。その「ある要素」を意識しながらアドレスを取ることで、「驚くほどの変化」があることがわかります。

パッティング動作は、「腕とパターが一体」となった「合成振り子」と見なすことができ、「肩関節を支点」とした「自然振動系」として表現され力学的に美しい運動モデルとして解析可能になります。合成振り子が持つ固有振動数(natural frequency)と、ストロークの「テンポを一致」させることが鍵となり、トッププレーヤーの多くが、「無意識」のうちにこの「テンポ」を守っていることは、映像解析からも明らかです。

グリーン上に置かれているボールは、「自重」によってわずかに芝の中へ沈み込んでいます。この状態からスムーズに転がりを開始させるには、インパクト時にごくわずかにボールを「持ち上げる」ような打ち出し角が必要で、最適な角度でインパクトできれば、「転がりが安定」し、結果として「距離感やライン」の精度も向上します。 実際にどのような方法で、打ち出し角や、スピン軸を確認するかを、機材を使わないでも行う方法もご紹介しています。

パッティングで距離感をうまく合わせられない――こうした悩みを抱えるゴルファーは少なくありません。その原因の一つとして挙げられるのが、「振り幅」と「テンポ」のバランスが崩れていることです。 振り子理論」をもとに、誰にでもわかりやすく、距離感をコントロールするための基本的な考え方をご紹介します。

ロングパットは、「プロでも成功率が低く」なっていき、3パットに終わる確率が、「ある距離」を境目に、5%から10%と2倍に変化してきます。「2パットで収めたい」という意識は自然なものですが、実際にはそれが非常に難しいタスクであるという前提をまず持つこと、「発想の転換」で、ロングパットを「打たなくてもよい方法」を考えていきます。

一般的には、「芝目でボールが傾斜を登る」といった話を耳にすることがあります。しかし、物理的に考えると、重力の影響のほうが圧倒的に強く、芝目で傾斜を逆らって登ることは基本的にあり得ません。芝目の方向には「一定の法則」があり、この法則を理解することで、グリーンの読みは「飛躍的に進化」します。KIGOLFでは、その具体的な見極め方と活用法をお伝えしていきます。

スイング編でもお伝えしたように、「右手のグリップ構造」はアプローチのスタイルにも「大きな影響」を与えます。KIGOLFでは、まずその「構え方」と「考え方」の基本を学ぶところから始めます。また、ショートゲームでは、あえて身体構造とは「逆の動き」を覚えることで、「芝質や傾斜」といった「環境に適応した打ち方」を構築していくという考え方も重視しています。

ショートゲームで本当に重要なのは、単なる技術ではなく、判断力と観察力です。「上げるか、転がすか」という選択は、まず状況を的確に「観察」することから始まります。ポイントは、「どんな球を打ちたいか」ではなく、「どの球が最も寄るか」を基準に考えること。アプローチ成功の最大のコツは、「技術のうまさ」ではなく、その場で「最も適した選択」ができるかどうかにかかっています。

「床反力」と聞くと、「飛距離アップ」を目的とした概念と思われがちですが、アプローチでも床反力の意識は非常に有効で、「スイング軸」を安定させたり、動きにカウンター(拮抗力)を生むことができ、結果として「ブレの少ない動き」が可能になります。プロのスイングが「軸がブレず、動いていないように見える」のは、外からの力に頼るのではなく、内的な力のバランスとカウンターを巧みに使っているからです。ゴルフスイングは、「目に見える動き」だけでなく、「見えない力の使い方」も本質を形づくっています。

この動画シリーズでは、私が各状況でどのように「判断」し、どのように「打ち方を変えているか」を実際の映像を通じて学んでいただきます。具体的には、以下のようなシチュエーションごとの対応方法を解説します。

「なぜそう打つのか」「どこを見て判断しているのか」という視点を通じて、「再現性の高い」ショートゲーム力を養います。

パターの研究を深める中で、「共振」というテーマにたどり着きました。この世界は、実は数字=振動によって成り立っている――そう感じるようになったのです。脳波研究の第一人者・志賀一雅博士によれば、偉人たちが「高いパフォーマンス」を発揮する際には、共通する脳波の帯域があることが確認されています。また、「脳の使い方」を意識することで、クラブを振らずともゴルフの練習が可能になると私は実感しており、「イメージトレーニング」を通じて、電車の中でも、日常の隙間時間でも、質の高い練習はできるのです。限られた時間の中で成果を出すために、メンタルトレーニングは“時間を超える力”を持っている――私はそう信じています。

「共振」の理論に基づくと、自分自身の「脳波や思考」が安定し、「ポジティブ」であるほど、同じ波長を持つ人や環境を引き寄せやすくなると考えられます。この考え方は、「引き寄せの法則」や「周波数共鳴の法則」とも一致しています。メンタルトレーニングを継続することで、自分のエネルギー(=脳波)が整い、自然と「ポジティブで穏やかな人たち」が「集まる環境」が形成されていきます。このメソッドを日常に取り入れることで、人間関係のストレスは「大きく減少」し、「自分らしく自然体」でいられる「環境が整っていく」でしょう。ゴルフにおいても、人生においても、「良好な人間関係」こそが「パフォーマンスを支える土台」になるのです。

タイガー・ウッズが現役時代のラウンドで意識していたとされる「5つの基本原則」は、極めて「実践的で再現性の高い戦略」です。特筆すべきは、この「5つすべてを守れたメジャートーナメントでの勝率が90%を超えていた」という事実です。これは、パフォーマンスを安定させ、「勝ち切るためのシンプルかつ強力な指針」であり、アマチュアゴルファーにとっても「応用価値の高い考え方」と言えるでしょう。

KIGOLFでは、従来のゴルフ統計に代わる新しい指標「Strokes Gained(SG)」を用い、各ショットがスコアにどれだけ貢献したのかを「数値的に評価する方法」を学びます。自分のプレーの「本当の強み」や「改善ポイント」が明確になり、戦略や練習の精度が格段に高まります。

私自身、シンガポール在住時に「プロポーカープレーヤー」と親しくなり、一時は「真剣にポーカーを学んでいた時期」がありました。一般的に、カードゲームの勝率は「誰がプレーしても約50%」と考えられています。それにもかかわらず、なぜ「プロ」と呼ばれるプレーヤーが存在し、勝ち続けることができるのでしょうか?その理由は、「確率・リスク・心理」のコントロールを徹底しているかどうかにあり、ゴルフにもそのまま応用できます。状況ごとの最適な判断を積み重ねることで、「トータルで大きな差を生む」ことができる――それが、KIGOLFが重視する「思考戦略」のひとつです。

Decadeが新しいコース戦略であるならば、「この60%ルール」は「クラシカル60戦略」と呼ぶのがしっくりきます。プロゴルファーのプレーを「統計的に分析」すると、ある数値の約60%を効果的に攻略していることがわかります。つまり、自分のプレーが「その60%に届いていない場合」、そもそも「プロと同じ土俵にすら立てていない」ということになります。最新の統計に基づく「Decade戦略」は、統計上は非常に合理的で正しいアプローチです。しかし、私が実際に試した限りでは、「メンタルが伴わなければ破綻するリスク」も高いと感じました。「クラシック60戦略」は、「メンタルを消耗しにくく」、「安定した意思決定ができる構造」を持っており、プレッシャーのかかる場面でも、無理なく自分のプレーを維持することが可能でなので、どちらが合うか使い分けるのも一つでしょう。

月額2980円

KIGOLFオンライン校は、毎月自動継続される仕組みとなっており、料金は月額2,980円です。すべてのコンテンツに対する閲覧権が含まれていますが、受講者の進捗に合わせてコンテンツが段階的に追加されるよう設計されているため、時間に余裕のない方や多忙な方にも適しています。通勤・通学などの隙間時間を活用して、少しずつ学習を進めていただけます。

なお、オンラインビデオによる対面レッスンは、別途入会後に、(1回4000円/30分)お支払いいただく必要がありますが、「非常にリーズナブル」な価格設定となっています。月額制であるため「いつでも解約が可能」であり、「金銭的なリスク」もほとんどありません。このプログラムは、「多くの方に参加」していただけるよう、「手の届きやすい価格」で提供されています。

月額15000円

KIGOLF note校は、ご存じのとおり、noteが運営するプラットフォームを活用して展開されています。月額料金は15,000円で、すべての記事の閲覧権が付与されるほか、30分間の対面ビデオレッスンも含まれています。

2025年11月現在、すでに100本以上の記事が公開されており、入会と同時にそれらすべてを閲覧することが可能です。そのため、大量のコンテンツを積極的に読み込む自信がある方や、KIGOLF理論の概要を迅速に理解して実践に移したい方にとって適したプログラムとなっています。

KIGOLF note校は、毎月自動継続される仕組みであり、月単位での解約が可能です。ただし、ご注意いただきたい点として、随時追加されるコンテンツについては、解約後には閲覧ができなくなります。したがって、新たな情報や記事を継続的に確認したい場合には、契約の継続が必要です。

私自身これまでは、「知識や技術は限られた人だけが持つもの、閉ざされたものである」という考えが少なからずあり、安価でやる理由を見いだせなかったからです。

前述したように、知識や経験は、オープンに共有され、対話の中で育まれていくものであり、そこにこそ「本当の進化」があると考えるようになったのです。

そうした思いから、これらのプログラムは「多くの方に参加」していただけるよう、「手の届きやすい価格」に設定しています。

お申込みの際の注意点

ブラウザーによっては、まれにリダイレクトされずに、「登録フォーム」が出ない場合がございます。

お手数ですが、「お問い合わせフォーム」よりご連絡いただきますようよろしくお願いいたします。

ペイメントゲート(Square)は、https://www.kigolf.online/とは別会社となり、お支払い時に、「Square」から決済メールも届いていますので、無くさないように大切に保管をお願いいたします。

お申込みの際の注意点

サイドバーにて、「KIGOLF LV2 メンバー」をクリックするとお支払いページに移行しますので、noteサイトの指示に従いお申し込みください。

収納会社はnoteとなりますので、詳しくはnote運営事務所までお問い合わせください。

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます。

ここまで目を通してくださったあなたは、きっと「相当なゴルフ愛好家」であり、

そして「探究心旺盛な方」であることと思います。

本ページの随所には、あなたの「ゴルフに役立つであろうヒント」や「気づき」を散りばめております。

ぜひ、「何度か読み返して」いただければ、新たな発見があるはずです。

そして――ここまで読み進めてくださったあなたのために、

KIGOLFオンラインの雰囲気を体験いただける

「無料メンバーシップ」をご用意いたしました。

まずはお気軽に、「無料メンバー」としてご参加ください。

無料メンバーになることで、私の理論の一端に触れていただけます。

さらに深く学びたいと感じられた際には、

「オンラインメンバー」へのステップアップの扉も開いています。

私が構築してきたこの「世界」を、冒険するような感覚で楽しんでいただければ幸いです。

あなたのゴルフ探求の旅を、私たちと共にさらに深めていきましょう。

それでは、志を同じくする仲間たちと共に、あなたのご参加を心よりお待ちしております。

ありがとうございました。